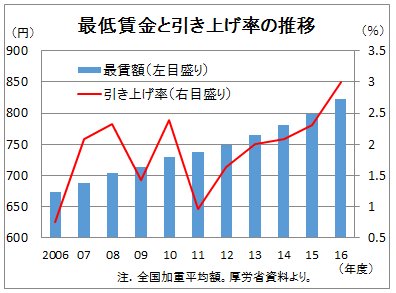

厚生労働省の中央最低賃金審議会は7月28日、2016年度の最低賃金(最賃、時給ベース)の引き上げついて、過去最大幅の「平均3%、24円アップ」の目安を決めた。これにより、最賃の全国平均は現在の798円から822円に上がる。現在、各都道府県の最低賃金審議会で審議中だが、目安通りのアップになるのは確実。しかし、春闘と同様に今回も政府主導の「官製最賃」となったこともあり、多くの企業は待ったなしで生産性の向上を迫られそうだ。(報道局)

厚生労働省の中央最低賃金審議会は7月28日、2016年度の最低賃金(最賃、時給ベース)の引き上げついて、過去最大幅の「平均3%、24円アップ」の目安を決めた。これにより、最賃の全国平均は現在の798円から822円に上がる。現在、各都道府県の最低賃金審議会で審議中だが、目安通りのアップになるのは確実。しかし、春闘と同様に今回も政府主導の「官製最賃」となったこともあり、多くの企業は待ったなしで生産性の向上を迫られそうだ。(報道局)

引き上げ額の目安は、都道府県を経済の状況が良い順にA~Dの4グループに分けて示され、A(東京、大阪など5都府県)は25円、B(茨城、埼玉など11府県)は24円、C(北海道、宮城など14道県)は22円、D(青森、熊本など17県)は21円。

目安通りに引き上げられれば、東京は最も高い932円、最も低い沖縄などは714円となり、600円台の地域はなくなって全都道府県で700円を超えることになる。正社員とパート・アルバイトなど非正規社員との賃金格差が縮小する可能性が高まる。

現実の就労現場では、最賃を上回る賃金水準が続いている。リクルートジョブズが毎月公表している「アルバイト・パート平均時給調査(募集時)」によると、首都圏など3大都市圏の時給は毎月上昇を続けており、この6月には平均988円の過去最高を記録。首都圏は1028円とすでに1000円台に達している。サービス業を中心に慢性的な人手不足が続いている結果だ。

それでも、政府が最賃の引き上げにこだわったのは、賃金上昇の波が中小企業や地方企業にまで十分浸透しているとは言えないため。また、就労者が増えて失業者が減るという雇用面の好循環も、その中心は女性や高齢者による非正規雇用の増加であり、賃金水準が低いことも要因の一つだ。

これらを反映して、厚生労働省の毎月勤労統計調査でも、名目賃金から物価上昇分を引いた実質賃金は2011年度から5年連続のマイナス続きで、容易にプラス転換せず、これが消費活動の弱さにつながっていると分析している。

このため、政府は6月に閣議決定した「一億総活躍プラン」の中で「最低賃金を年3%引き上げ、全国で平均時給1000円を目指す」との目標を掲げていた。また、7月13日の経済財政諮問会議では、中央最低賃金審議会で議論中だったにもかかわらず、安倍首相自らが「今年度は3%引き上げを」と経済界に“前倒し”要望するという強いメッセージを送ったことから、同審議会の議論の流れは実質的に決まった。

各種支援策は一時的な“カンフル剤”

一方、非正規の賃金アップは企業にとって永続的な人件費の増加になるため、中小企業などからは強力な支援策を求める声が高まっている。政府も、人件費の負担増が雇用の削減を招くような事態は避けなければならないことから、最賃をアップした企業に対する「業務改善助成金」などを拡充させる方針。

また、失業率の低下で雇用保険に余裕がでてきたため、保険料率も引き下げる。今年4月に1.0%から0.8%に引き下げたばかりだが、来年度からさらに引き下げ、企業やサラリーマンの負担減を図ることにしている。

最大の問題は生産性の向上。政府主導で最賃を引き上げる一方、各種助成金などで中小企業の負担を軽減しても一時的な“カンフル剤”に過ぎず、収益力を高めてコストアップ分を吸収する生産性の向上にはつながらないからだ。

日本企業の生産性は、ホワイトカラーの正社員を中心に国際的に低く、非正規労働者にしても能力が時給レベルに反映される余地は少ない。ITの活用促進や長時間労働の是正といった取り組みが本格的に求められる。

政府は8月2日、事業規模が28兆円を超す大型の経済対策を閣議決定し、その中で「IoT(モノのインターネット)を使った創業・生産性の向上支援」などを通じた「第4次産業革命」をブチ上げたが、実現は道半ば。企業自身がどこまで本気で取り掛かるかが成否を分けそうだ。