Ⅳ 非常勤職員の休暇等

3種類の休暇にみる常勤職員との違い

「職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする」。勤務時間法は、16条で休暇の種類をこのように規定する。これに続く17条には年次休暇、18条には病気休暇、19条には特別休暇、そして20条には介護休暇に関する定めが、個々の独立した規定として置かれている(注1)。

「職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする」。勤務時間法は、16条で休暇の種類をこのように規定する。これに続く17条には年次休暇、18条には病気休暇、19条には特別休暇、そして20条には介護休暇に関する定めが、個々の独立した規定として置かれている(注1)。

しかし、これらの規定は、いずれも非常勤職員には適用されない。勤務時間法23条が、「常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間及び休暇に関する事項については、第5条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して人事院規則で定める」としているからである(注2)。

これを受け、――勤務時間法に代わるものとして――定められた人事院規則に、人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)がある。とはいえ、常勤職員に適用される勤務時間法や、これを具体化した人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)との間には、その規定内容に大きな違いが存在する。

以下、年次休暇、病気休暇、特別休暇の順で、その違いをみていくこととしたい(常勤・非常勤ともに無給の休暇として定められた介護休暇については、説明を省略)。

(1)年次休暇

常勤職員の場合、4月1日採用であれば、採用当初から15日の年次休暇が付与され、翌年1月1日以降、その日数は20日となる(勤務時間法17条1項のほか、人事院規則15-14第18条の2、別表第一を参照)。

他方、非常勤職員の場合、採用当初は年次休暇が付与されず、6カ月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤したときに初めて、10日の年次休暇が付与される。20日の年次休暇が付与されるためには、さらに6年の歳月を必要とする(人事院規則15-15第3条および同規則の運用通知(平成6年7月27日職職第329号)を参照)。要するに、非常勤職員の年次休暇は、労働基準法どおりに付与されている(注3)といってよい。

採用当初から、つまり勤務(出勤)日数がゼロであっても、年次休暇が付与される常勤職員の場合、8割出勤要件は、当然のことながら課し得ない。出勤日数が極端に少なくても、毎年20日の年次休暇が与えられる。天国のような世界が、そこにはある。ただ、このような非常勤職員との違いを合理的に説明することは、およそ不可能に近い。それもまた事実といえよう。

(2)病気休暇

「病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする」。勤務時間法18条は、このように定める。これを受けて、人事院規則15-14第21条も、本文で「病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする」と規定している。

しかし、一方で、休暇中は、病気休暇に限らず、給与が減額されることはない、という事実にも留意する必要がある。その根拠は、「職員が勤務しないときは、・・・・休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する」と規定する、給与法15条にある。

確かに、同法附則第6項は、「当分の間、第15条の規定にかかわらず、職員が負傷(略)若しくは疾病(略)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(略)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(人事院規則で定める場合(注:結核性疾患に当たる場合)にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる」と規定しているが、これを逆に読めば、療養開始から90日間は俸給の全額が支給される、という話になる(注4)。

さらに、病気休暇中といえども、在職期間のみが問題となる期末手当は減額されない。勤勉手当については、休暇期間が30日を超えると勤務期間から除算され、期間率に影響を与える(例えば、算定期間中に2カ月病気休暇を取った場合には、支給割合が100分の70となる)とはいえ、その支給までがストップするわけではない(人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当)5条、10条、11条2項9号、別表第二を参照)。

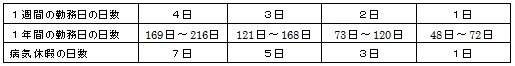

だが、以上のようにいえるのは、あくまでも常勤職員(再任用短時間勤務職員を含む)に限られるのであって、非常勤職員については、以下の要件を満たす者に対して、一の年度に10日の範囲内(その日数は、1週間(週以外の期間によって勤務日が定められている者については1年間)の勤務日の日数によっては10日より少なくなる。表4を参照)で、無給休暇の取得を認めるにとどまっている(人事院規則15-15第4条2項10号および同規則の運用通知を参照)(注5)。

【要件】6カ月以上の任期が定められている職員または6カ月以上継続勤務している職員(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く)が負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

表4 勤務日の日数が少ない非常勤職員の病気休暇日数

なお、常勤職員については、公務災害および通勤災害の場合、有給の病気休暇(給与法附則第6項は適用されず、90日経過後も俸給額は半減しない)が与えられるのに対して、非常勤職員については、公務災害(通勤災害を含まない)であっても、無給の休暇が与えられるにすぎない、という違いもある(人事院規則15-14第21条1項2号、人事院規則15-15第4条2項9号を比較参照)(注6)。

以上を要するに、とりわけ病気休暇については、常勤職員と非常勤職員との間の格差が目立つ。こういっても、誤りはないであろう。

(3)特別休暇

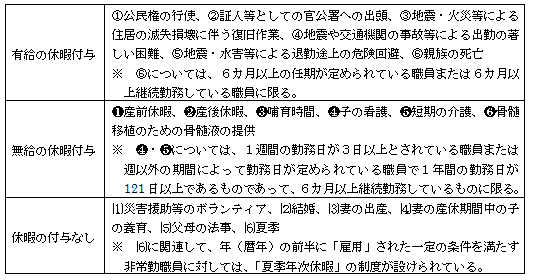

常勤職員と非常勤職員との間には、年次休暇や病気休暇以外の休暇についても、かなりの違いがみられる。常勤職員の世界でいう「特別休暇」(非常勤職員の世界では、病気休暇や介護休暇を含めて「年次休暇以外の休暇」という)がそれであるが、以下の表5にみるように、非常勤職員に対しても、常勤職員と同様に有給の休暇が付与されているものは、現状では少数にとどまっている(以下、人事院規則15-14第22条、人事院規則15-15第4条および同規則の運用通知による)。

表5 非常勤職員に対する「特別休暇」の付与

例えば、産前・産後の休暇の場合、常勤職員に対しては給与が全額支給され、勤勉手当についても、病気休暇とは異なり、休暇期間が勤務期間から除算されないため(除算規定がない)、期間率にも影響を与えない。他方、非常勤職員の場合には、同じ産休とはいっても、給与は一切支給されない。この違いは大きい。

ただ、勤務実績がない以上、非常勤職員には給与を支給しない。そうした「ノーワーク・ノーペイ」の原則を徹底すると、このような結果になる。逆にいえば、常勤職員に対しては、「ノーワーク・ノーペイ」の原則が適用されない。年次休暇や病気休暇、そして数多くの特別休暇がこれを支えている、ともいうことができよう(注7)。

注1:2017年1月1日以降、これに介護時間(無給)が加わる。

注2:それゆえ、再任用短時間勤務職員については、常勤職員に準じて取り扱われることになり、ここでも勤務時間がより長い期間業務職員との間で逆転現象が生じる、という問題がある。

注3:1949年5月31日に施行された人事院規則15-4(非常勤職員の勤務時間及び休暇)は、当初「非常勤職員については、有給休暇は認めない」と規定。これがようやく改正をみたのは、1955年7月20日のことであった。詳しくは、拙著『法人職員・公務員のための労働法72話』(ジアース教育新社、2015年)175~176頁を参照。

注4:官吏を対象とした90日の病気休暇規定(俸給半減規定)には、120年以上の歴史があり、その淵源は、遠く明治時代にまで遡ることができる。前掲『法人職員・公務員のための労働法72話』179頁を参照。

注5:非常勤職員について、無給の「病気休暇」が制度化されたのは、1998年4月1日のことであり、当初は日々雇用職員をその対象としていた。これが現行制度のようになったのは、わずか数年前、2009年10月1日のことにすぎない。前掲『法人職員・公務員のための労働法72話』180頁を参照。

注6:非常勤職員の場合も、公務災害の場合には、休暇期間が「必要と認められる期間」となる。

注7:以上のほか、職務専念義務免除(給与法15条にいう「勤務しないことの承認」)という手段が、実際には多用されている。

【関連記事】

<特別寄稿>大阪大学大学院法学研究科教授 小嶌 典明さん

「同一労働同一賃金」について

1 はじめに――閣議決定に対する素朴な疑問(6月6日)

2 法制化の歩み――それは労働契約法の改正から始まった(6月7日)

3 ヨーロッパの模倣――有期・パート・派遣の共通ルール(6月8日)

4 所詮は他人事――公務員に適用した場合、実行は可能か(6月9日)

5 まとめにかえて――賃金制度の現状と「同一労働同一賃金」(6月10日)

小嶌 典明氏(こじま・のりあき)1952年大阪市生まれ。神戸大学法学部卒業。大阪大学大学院法学研究科教授。労働法専攻。小渕内閣から第一次安倍内閣まで、規制改革委員会の参与等として雇用・労働法制の改革に従事するかたわら、法人化の前後を通じて計8年間、国立大学における人事労務の現場で実務に携わる。

最近の主な著作に、『職場の法律は小説より奇なり』(講談社)のほか、『労働市場改革のミッション』(東洋経済新報社)、『国立大学法人と労働法』(ジアース教育新社)、『労働法の「常識」は現場の「非常識」――程良い規制を求めて』(中央経済社)、『労働法改革は現場に学べ!――これからの雇用・労働法制』(労働新聞社)、『法人職員・公務員のための労働法72話』(ジアース教育新社)、『労働法とその周辺――神は細部に宿り給ふ』(アドバンスニュース出版)、『メモワール労働者派遣法――歴史を知れば、今がわかる』(同前)がある。