Q 年金制度改革法案のうち、遺族年金の見直しについては、具体的にどのような内容でしょうか。

A 以下の内容が盛り込まれている、年金制度改革法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)が、6月13日の参院本会議で可決成立し、順次施行されることになりました。今回は、このうち、社会的にも話題になることが多い、遺族年金の見直しについて触れます。

A 以下の内容が盛り込まれている、年金制度改革法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)が、6月13日の参院本会議で可決成立し、順次施行されることになりました。今回は、このうち、社会的にも話題になることが多い、遺族年金の見直しについて触れます。

2.在職老齢年金制度の見直し

3.遺族年金の見直し

4.厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引き上げ

5.私的年金制度の見直し など

従来の遺族厚生年金は、男性が仕事、女性が家事・育児という性別役割規範が前提とされる社会風潮の中で設計・運用されてきたため、女性は30歳未満で死別した場合は5年間の有期給付、30歳以上で死別した場合は無期給付とされている一方、男性は55歳未満で死別した場合は給付なし、55歳以上で死別した場合は無期給付とされており、男女間での不公平が存在していました。今回の制度改正では、共働き世帯の増加や女性の就業率上昇により、家庭や職場における性別役割をめぐる意識や実態が大きく変化している社会の変化を踏まえて、男女問わず公平に受給できる仕組みへと見直しが行われました。

改正後は男女共通の仕組みとされ、60歳未満で死別した場合は原則5年間の有期給付(配慮が必要な場合は5年目以降も給付を継続)、60歳以上で死別した場合は無期給付とされます。施行期日は、男性が2028年4月である一方、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施されることになるため、やや複雑な制度となる点に注意が必要です。男女間の不公平が解消された制度になることは、現在の社会規範のあり方に照らして前向きに受け止められる一方、若年にして死別した女性は従来の無期給付から有期給付へと変わることで実質的に不利益となり、段階的な施行とはいえ大幅な制度変更を懸念する声もあります。

今回の遺族厚生年金の改正は、前回までに触れてきた被用者保険の適用拡大や在職老齢年金の見直しなどと一体として施行されるものであり、単に年金制度の仕組みの一部が変更されるという点にとどまらない意義があると考えられます。第3号被保険者制度の見直しは盛り込まれなかったものの、「実情に関する調査研究を行い、その在り方について検討を行う」(附則2条4項)とされており、男女が等しい立場で仕事と家庭生活とを両立させていく社会のあり方への現実的な対応に向けた国からのメッセージだとも受け止めることができます。

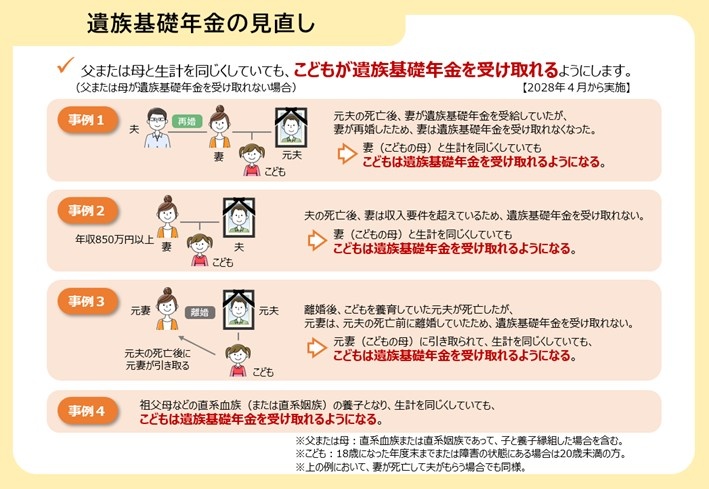

遺族基礎年金については、生計維持関係や同居・扶養の有無などが支給要件とされてきたため、実質的には生計維持関係などにある場合であっても、形式的な要件を満たさないことで、支給が停止される例もみられました。今回の改正で、実態に即した判断が可能となるルールに変更されたことで、配偶者が子どもを生計維持していた後に再婚した場合、収入基準(年収850万円)を超える配偶者が養育している場合、子どもが直系血族や直系姻族の養子となった場合、両親が離別した場合なども、その実態に応じて、遺族基礎年金の支給対象となることになります。

年金制度は従来からかなり複雑な仕組みですが、今回多岐に渡る遺族年金の改正が実施されることで、ますます馴染みのない人が全体像を理解するのが難しくなるといえるかもしれません。年金の受給や手続きは基本的には個人の裁量・判断によるとはいえ、企業の人事労務管理などとも密接に関わる部分があり、現実に担当部門には年金に関する照会や相談が少なからず寄せられます。このような視点から、今回の改正も含めて、最低限の知識と理解を得るように努めたいものです。

(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)