企業倒産がジワジワ増えている。2024年度は東京商工リサーチ調査で1万144件、帝国データバンクでも1万70件といずれも1万件の大台を超えた(いずれも負債1000万円以上)。東商リサーチによると、新型コロナ下の21年度の5980件から3年連続で上昇を続けており、要因として目立つのは「人手不足」倒産の急増だ。(報道局)

倒産件数が1万件を超えたのは、13年度の1万536件以来、11年ぶり。産業別ではサービス業他の3398件(前年度比12.2%増)を筆頭に、建設業の1943件(同9.3%増)、卸売業の1214件(同15.8%増)が多く、負債額では1億円未満の小規模倒産が7658件と75%を占めた。

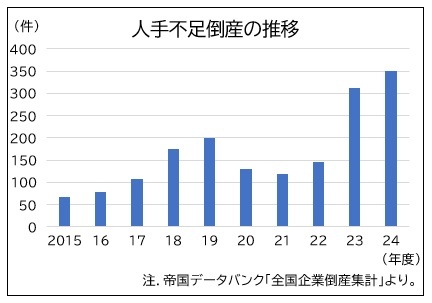

最も目立ったのは「人手不足」倒産の急増。帝国データによると、24年度は350件で、前年度の313件からさらに増えて過去最高となった。22年度までは200件以内で推移していたが、23年度以降、急速に増えてきた=グラフ。24年度の場合、業種では建設業の111件、サービス業の101件、運輸・通信業の49件などが中心で、建設、運輸は24年度から始まった時間外労働の上限規制適用による影響が大きかったとみられる。

最も目立ったのは「人手不足」倒産の急増。帝国データによると、24年度は350件で、前年度の313件からさらに増えて過去最高となった。22年度までは200件以内で推移していたが、23年度以降、急速に増えてきた=グラフ。24年度の場合、業種では建設業の111件、サービス業の101件、運輸・通信業の49件などが中心で、建設、運輸は24年度から始まった時間外労働の上限規制適用による影響が大きかったとみられる。

人手不足は好調産業にも影響が広がっており、その典型がソフトウエア産業。同社によると、多くの企業で業務効率化を図るDX・デジタルツールの導入が進んでいる。これを背景にソフト業界全体は旺盛なIT需要で好調に推移しているものの、受注側はシステムエンジニアの不足が顕著になり、人材の奪い合いで人件費も急上昇。その結果、人材育成に手が回らない小規模企業で淘汰が進み、24年度は前年度の1.4倍あたるに220件が倒産、過去10年で最多という皮肉な現象を生んでいる。

「人手不足」倒産は、件数こそ全体に占める比率はまだ小さいものの、今後も増えて行く可能性が高い。というのも、人口減少に伴う国内の労働力の絶対的な不足が鮮明になっているためだ。

総務省の労働力調査によると、24年の平均労働力人口(就業者と完全失業者の計)は6957万人(前年比32万人増)と2年連続で増えたが、19年当時の6912万人からは伸びが緩やかになっており、しかも増えた層は55歳以上の中高年と女性が中心。逆に、労働現場の中核になるべき25~44歳の層は、この10年間でほぼ減少が続いている。

この結果、就業者も24年は6781万人(同34万人増)と4年連続で増えたものの、15~64歳の男性は3161万人(同1万人減)と減少基調にある。完全失業者は176万人(同2万人減)と3年連続で減少しており、完全失業率も2.5%と実質的な完全雇用状態にある。言い換えると、働き盛りの人口減を高齢女性らの増加で補う「国民皆就労」状態にあり、これ以上の労働力の増加は望めないことが鮮明になっている。

これに加えて、22年春からロシアのウクライナ侵攻が発端となった物価高騰が始まり、これを追う形で多くの企業が賃金アップを迫られる状況になった。連合の集計によると、春闘では平均賃上げ率(定期昇給にベースアップを加えた合計)が23年度は3.58%、24年度は5.10%、25年度も5.37%(4月15日時点)と年々上昇率が高まり、これについていけない企業は収益の圧迫に苦しんでいる。

また、最低賃金(最賃)の上昇も企業の負担となっている。最賃は毎年上がっているが、24年度は過去最高の平均5.1%アップの1055円となった。地域によって差があるものの、東京都の1163円を筆頭に16都道府県で1000円の大台を超えた。

成果見えない政府の政策

政府は「2020年代に1500円」を目標に掲げ、25年度以降も大幅アップを義務付ける方針だが、日本商工会議所が3月、中小企業を対象に実施した調査では20%が「対応不可能」、55%が「対応困難」と答えており、スムーズに目標達成できるかどうかはかなり不透明だ。

ただ、「人手不足」倒産の多くは中小企業で、失職する人数はそれほど多くないため、全体の就業率や失業率に及ぼす影響は、今のところほとんど見られない。むしろ...

※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。