今年の最低賃金(最賃)の引き上げについて、政府の中央最低賃金審議会(藤村博之会長)の議論が始まった。7月末にも引き上げ額の「目安」を示し、それを受けて各都道府県の最賃審議会が決定する。今年の焦点も、昨年並みの大幅引き上げを実現できるかどうかだが、引き上げを巡る経済環境は昨年より厳しさを増している。(報道局)

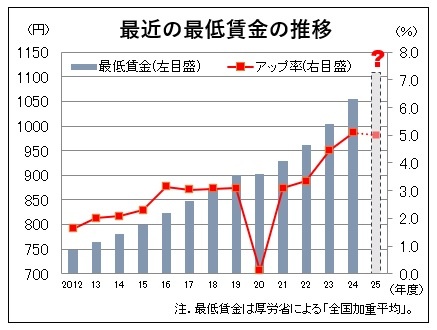

昨年は最終的に、全国加重平均で過去最大となる51円(5.1%)アップの1055円となった=グラフ。最高は東京都の1163円、最低は秋田県の951円で、212円の開き。1000円未満も半数以上の31県あり、今年はこれらの県も1000円の大台を超えるとの予想も出ている。

昨年は最終的に、全国加重平均で過去最大となる51円(5.1%)アップの1055円となった=グラフ。最高は東京都の1163円、最低は秋田県の951円で、212円の開き。1000円未満も半数以上の31県あり、今年はこれらの県も1000円の大台を超えるとの予想も出ている。

最賃の大幅アップについては、政府も労使も基本的に異論はない。というのも、物価高騰に賃金の上昇が追い付かず、実質賃金のマイナスが続いているためだ。厚生労働省の毎月勤労統計によると、2022年はマイナス1.0%、23年は同2.5%、24年も同0.3%と3年連続のマイナス。今年も1~5月まで5カ月連続のマイナス続きで、生活レベルは向上していない。

大企業に限れば、賃金の上昇が目立つ。連合によると、賃上げ率は23年が3.58%、24年が5.10%、25年も5.25%と1990年代前半に並ぶ高さだ。中小企業(従業員300人未満)に限っても、23年の3.23%、24年の4.45%、25年の4.65%と大企業より低いものの、長年続いた1%台の水準からみれば大幅賃上げが実現したことは確かだ。

問題は、こうした大幅賃上げの波が零細企業や自営業などにまで波及しない点にある。厚労省の調査でも従業員1~4人の零細企業の場合、昨年7月時点の平均給与(決まって支給する現金給与額)は約21万円(前年比2.5%増)で、3年連続増の過去最高となったが、伸びは連合調査の4.45%増には遠く及ばず、物価上昇率を下回っているのが実態だ。

7月11日に始まった政府の中央最低賃金審議会(厚生労働省)

インフレによる物価高と人手不足の影響は、大企業より中小企業の方が深刻だ。帝国データバンクの最新情報では、今年上半期(1~6月)の倒産は5003件と上半期としては3年連続の増加で、そのうち負債額5000万円未満の中小企業が63%を占めることがわかった。サービス業や建設業など人手不足の著しい業種の破綻が多く、いわゆる「物価高倒産」が449件と2年連続で400件を超えた。

これらの業種を中心に、賃上げ余力に乏しい中小企業が多い。最賃の影響率(改正後の最賃を下回る企業の労働者比率)は30人未満(1~4人を除く)企業の場合は、24年で23.2%と2000年以降の最高を記録し、比率も年々上昇している。

中小企業ではもともと労働分配率(収益のうち賃金などに回す比率)が大企業より高く、最賃水準の賃金の支払いが多いことから、近年の大幅最賃アップに追い付けない企業が増えていることを示唆している。また、零細企業は労組のない会社がほとんどで、従業員が賃上げを要求しにくい職場環境にあることも要因の一つだ。

日本商工会議所が3月に実施した中小企業調査では、政府目標の「最賃1500円目標」に対して、20%が「対応不可能」、55%が「対応困難」と回答しており、合わせると7割を超えた。対応可能な水準は「1%未満~3%程度」が68%と最も多く、政府目標とは大きな開きがある。

これに対して、政府・与党の賃上げに対する姿勢は今年も積極的で、最賃についても"前のめり"だ。骨太の方針などで「2020年代に全国の最賃1500円」の目標を掲げており、さらに今年は「実質賃金の年プラス1%程度」の目標も加えた。このため、今年も昨年を上回るアップを目指し、「目安額」を上回る最賃を実施する都道府県には財政支援する方針まで打ち出している。

今年も「目安」上回る県が続出?

さらに、昨年あたりから新たな現象もみられる。最賃水準の低い県が、高い他県への労働者の移動を防ぐため、「目安」を超える最賃額を決める傾向も強まっており、最賃"後進県"の企業にとっては今年も厳しいアップが予想される。企業自身の努力に加え、...

※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。