2025年度の最低賃金(最賃)が全国平均66円(6.3%)アップの1121円に決まった。中央最低賃金審議会が出した「目安額」の63円を3円上回った。目安を上回るアップ額は23年度から3年連続で、上げ幅も24年度の5.1%からさらに上昇した。背景には、進む物価高への対応と、労働力の確保を目指す都道府県の「賃上げ競争」があり、長年続いた最賃決定の手法に一石を投じている。(報道局)

きっかけを作ったのは昨年の徳島県で、目安の50円を大きく上回る84円に決定。後藤田正純知事が「全国で下から2番目(23年度当時)の最賃では、人材の県外流出が止まらない」として同県最賃審議会に大幅アップを要請した。この"徳島ショック"が最賃水準の低いB、Cランクの地域を強く刺激。今年は近隣他県の賃上げ額をにらみながら議論する地方審議会が相次いだため、決定が9月に大きくずれ込む県が続出した。

最終的には、39道府県で目安を上回る答申となった。最も大きい引き上げは熊本県の82円で1034円に。昨年、全国最低となった秋田県も80円引き上げ、1031円を答申した。この結果、最高は東京都の1226円、最低は高知、宮崎、沖縄3県の1023円となった。こうした大幅引き上げの影響は、今後、随所に出てきそうだ。

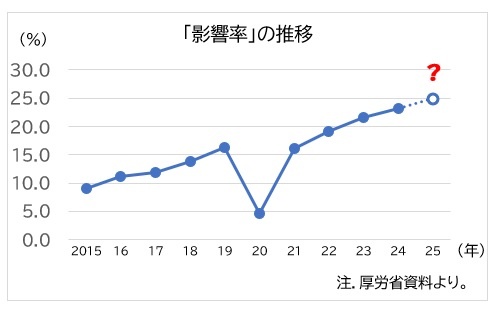

まず、中小企業を中心にした賃金の引き上げ。厚生労働省によると、従業員30人未満(製造業は100人未満)の企業の場合、最賃の「影響率」(最賃改定後に改定賃金を下回ることになる労働者の比率)は24年度で23.2%(前年度比1.6ポイント増)だった=グラフ。

「影響率」は新型コロナの影響で賃上げを見送った20年度を除くとほぼ年々数字が上昇しており、24年度は過去10年で最高となった。最賃ラインの時給で働いている人は推定660万人ほどいるが、大幅引き上げが決まると「影響率」も一気に高まることになる。25年度は24年度以上に「影響率」が高まる模様だ。

「影響率」は新型コロナの影響で賃上げを見送った20年度を除くとほぼ年々数字が上昇しており、24年度は過去10年で最高となった。最賃ラインの時給で働いている人は推定660万人ほどいるが、大幅引き上げが決まると「影響率」も一気に高まることになる。25年度は24年度以上に「影響率」が高まる模様だ。

また、実施時期にも影響が出ている。従来なら最賃は答申後、10月中に発効するのが通例だった。しかし、今年は中央審議会の審議が長引き、目安提示が従来の7月末から8月4日にズレ込んだうえ、目安を受けた都道府県の審議会も引き上げ額をめぐって労使の対立が激化した。

とりわけ、B、Cランク県では、隣接県の上げ幅を気にしながらの審議が続いたこともあり、結論を出すのに時間がかかった。結果的に、10月実施は栃木県など20都道府県にとどまり、11月~来年1月に遅らせる府県が相次ぎ、秋田県は最も遅い来年3月31日実施となった。

実施時期の後ろ倒しには、大幅引き上げを容認する代わりに実施を遅らせたい企業側の強い要望があった。というのも、10月に実施すると主婦パートなどで「年収106万円の壁」に抵触する人が増えてしまい、年末の繁忙期に"働き控え"を生む可能性が出てきたためだ。また、引き上げ企業を支援する自治体の予算措置が26年度になる場合が多く、それまでの"時間稼ぎ"を狙ったと見る向きもある。

ただ、賃上げ余力に乏しい中小・零細企業にとって、3年連続の大幅最賃アップは経営にとってかなりの重圧になりそうだ。東京商工リサーチによると、今年1~8月の「人手不足」倒産(負債1000万円以上)は237件に上り、昨年の年間292件を超えるペースで推移している。倒産要因で急増しているのが「人件費の高騰」で、昨年以上の最賃アップが追い打ちを掛ける懸念が強まっている。

一方、最賃周辺の水準で働く人々は、大半が小売りなどのサービス業に従事する非正規雇用者だが、構造的な人手不足によって、就労環境は大きく変わりつつある。その端的な表れが、より高い賃金を求めて転職する人が増えていることだ。

厚労省の雇用動向調査によると、24年の転職者の賃金を前職と比べたところ、「増えた」人の比率が40.5%だったのに対して、「減った」人は29.4%。22年から「増えた」が「減った」を3年連続で上回り、しかも両者の差は年々開いている。こうした状況下では、最賃の低い県が高い県への人材流出を警戒し、大幅アップに踏み切る県が続出したのも自然な流れとも言える。

最賃決定方法、もう古い?

厚労省が中央最低賃金審議会に出している「主要統計資料」には、全国統計のほかに都道府県別の統計もあり、県民所得、賃金、求人倍率、全失業率、消費者物価指数などが網羅されている。審議会ではこれらの統計を基にA、B、C地域の「目安」を決めるのだが、労働移動が容易にできる時代にはそぐわない手法になりつつある。逆に、...

※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。