Q 今年の育児・介護休業法の改正のうち、10月1日施行の改正項目は、どのような内容でしょうか。

A 前回までは、今年の育児・介護休業法の改正のうち、4月1日施行の内容をみてきましたが、今回は10月1日施行の内容について簡単に整理します。

(1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

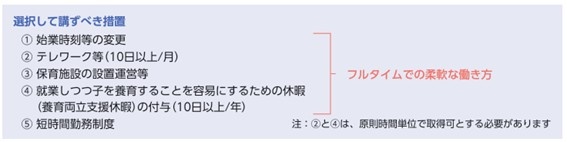

改正法では、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、柔軟な働き方を実現するための措置として、以下5つの中から2つ以上を事業主が講じ、労働者がいずれかの1つを選択して利用することができるようにしなければなりません。この措置の導入にあたっては、事業主は過半数組合等からの意見聴取の機会を設け、措置に関して対象労働者について個別の周知・意向確認を行う必要があります。なお、2つ以上の措置を選択する場合には、あらかじめ過半数労働組合等の意見聴取を行い、その意見も踏まえて導入する流れを踏んだ上で、就業規則や社内書式等に反映させていくことが大切でしょう。

改正法では、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、柔軟な働き方を実現するための措置として、以下5つの中から2つ以上を事業主が講じ、労働者がいずれかの1つを選択して利用することができるようにしなければなりません。この措置の導入にあたっては、事業主は過半数組合等からの意見聴取の機会を設け、措置に関して対象労働者について個別の周知・意向確認を行う必要があります。なお、2つ以上の措置を選択する場合には、あらかじめ過半数労働組合等の意見聴取を行い、その意見も踏まえて導入する流れを踏んだ上で、就業規則や社内書式等に反映させていくことが大切でしょう。

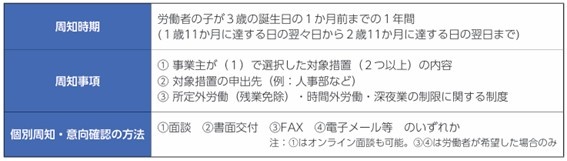

(2)柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

事業主は、3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、柔軟な働き方を実現するための措置として選択した措置について、以下の事項を個別に周知し制度利用の意向確認を行わなければなりません。周知・意向確認は、面談(オンライン可)、書面の交付により行い、労働者の希望があればFAX送信や電子メール・SNSメッセージ等の送信(書面に出力できるものに限る)も可能となります。この対象となるのは、産前産後休業や育児休業等をした労働者に限りません。個別周知や意向確認にあたっては、利用を控えさせるような方法や言動をとることは認められない点に留意しましょう。

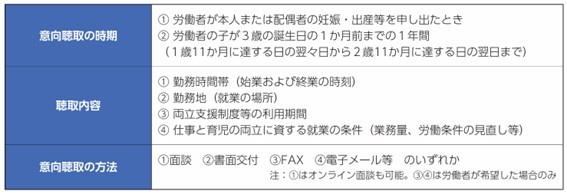

(3)妊娠・出産等の申し出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取し、その意向に配慮しなければなりません。具体的な配慮の例としては、勤務時間帯や勤務地にかかる配置、両立支援制度等の利用期間等の見直し、業務量の調整、労働条件の見直し等が挙げられます。意向の配慮については、労働者の希望を受け入れる義務を負うものではありませんが、その後の混乱やリスクを回避するためにも、要望を採用することが困難な場合には、その理由を説明するなどのきめ細かな対応が求められるといえるでしょう。

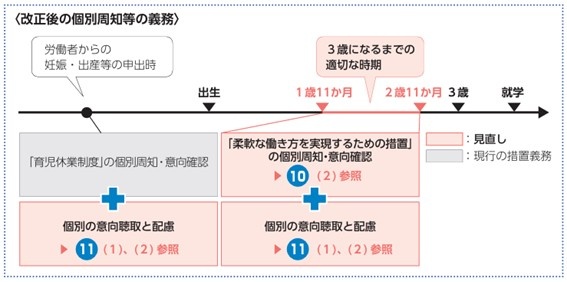

改正後の個別周知等の義務を図示したものが、以下となります。網掛けの部分が10月1日からの改正によって見直し・追加される部分となりますので、絵のイメージから確実に理解しておきましょう。10月改正まではまだ半年近くありますが、今までみてきたように今年の育児・介護休業法の改正はとても複雑では幅広い論点を含んでいるため、まずは改正点として確定している全体像から理解するようにしたいものです。

(小岩 広宣/社会保険労務士法人ナデック 代表社員)