厚生労働省がこのほど発表した2013年「国民生活基礎調査」(3年に1度実施)概況によると、日本の少子高齢化が急速に進んでいると同時に、国民の所得格差も拡大していることが明らかになった。政府は新成長戦略の策定などを通じて「分厚い中間層」の復活を狙っており、格差縮小は至上課題となっている。(報道局)

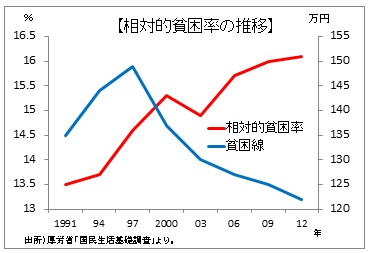

格差拡大を表す指標として、主要メディアが取り上げたのが「貧困率の状況」。それによると、2012年の相対的貧困率は16.1%で前回調査の09年の16.0%をわずかに0.1ポイント上回る過去最高の数字となった。また、17歳以下の子供を持つ世帯の場合は16.3%で、前回の15.7%を0.6ポイントも上回り、やはり過去最高を記録した。

子供がいる現役世帯(世帯主が18~65歳)の場合、両親がそろっている家庭の貧困率が12.4%にとどまっているのに対して、父母のどちらかだけの「大人が一人」の家庭では54.6%にのぼり、97年当時の63.1%よりは改善傾向にあるものの、依然として「貧困家庭」が過半数を占めている。離婚などによる母子家庭の増加が背景にあるとみられ、この層の社会支援は必須だ。

相対的貧困率を年次順に追うと、1985年当時は12.0%だったが、バブル崩壊とその後の長期不況の間に比率がジワジワ上昇。97年には14.6%、00年には15.3%、09年に16.0%と上昇し続けている=グラフ。

相対的貧困率を年次順に追うと、1985年当時は12.0%だったが、バブル崩壊とその後の長期不況の間に比率がジワジワ上昇。97年には14.6%、00年には15.3%、09年に16.0%と上昇し続けている=グラフ。

OECDの集計では、03年当時の加盟30カ国の相対的貧困率を比べると、日本はメキシコ、トルコ、米国に次いで4番目に比率の高い「格差大国」であり、その後の比率上昇を考慮すると、現在はさらに順位を上げている可能性が高いという。

相対的貧困率は、「貧困線(等価可処分所得の中央値の半分)」に満たない世帯が全世帯に占める比率で、OECD(経済協力開発機構)による作成基準がある。今回の貧困線(名目)は122万円で、それ以下の年収の世帯が16%以上あったということになる。「絶対的貧困率」のように明日の生死にかかわるような貧困ではなく、所得格差がどの程度拡大しているかを知る材料となる「相対的」な貧困率を表している。

その裏付けとなる年間所得をみると、12年は全世帯で平均537.2万円となり、前年比2.0%減。94年当時の664.2万円をピークに長期的な減少傾向が続いている。このうち、高齢者世帯は年金生活者が多いことなどから300万円前後の“低位安定”を維持しているのに対して、子供のいる世帯は673.2万円とピークだった96年の781.6万円から長期低落傾向が続いている。日本の場合、賃金の上昇ではなく、賃金の下落基調の中で格差が拡大したことになる。

「年功序列賃金」という構造問題にも注目必要

しかし、日本の場合、もともとが正社員の年功序列賃金制を採用している企業が多く、新人とベテランの賃金にはかなりの開きがある。この調査の年代別年収比較でも「50~59歳」の世帯が最も多い720.9万円で、年代が下がるにつれて低下し、「29歳以下」では323.7万円と最も少ないという結果が出ている。これも「所得格差」としてカウントされるため、日本は「貧困率」が高めに出やすいという構造を抱えている。

これに加え、近年は賃金水準の低い非正規労働者の増加、年金のみの高齢者世帯の増加などもあって、平均年収を下げる方向に働いた結果、相対的に格差が拡大した点も見逃せない。統計学者の本川裕氏は近著『統計データが語る日本人の大きな誤解』(日経プレミアシリーズ)の中で、「これらを無視して貧困度を論じることは妥当ではない」と指摘し、総務省の家計調査データなどの分析によると「格差は縮小している」とさえ述べている。

今後を推測すると、高齢者の雇用延長に伴って大企業が正社員の賃金カーブをフラット化する動きをみせているうえ、人手不足を背景に非正規から限定正社員などへの転換が活発化することなどを踏まえると、格差が縮小に転じる可能性もある。