政府の中央最低賃金審議会で議論されていた今年の最低賃金(最賃)引き上げの目安が63円、6.0%アップの1118円(全国加重平均)でようやく決着した。これを受けて、都道府県ごとの審議会で議論し、8月中にはアップ額が出そろい、10月から順次実施の運びだ。ただ、3年連続の大幅アップにより、経営余力の乏しい中小企業の負担がさらに増す懸念も強まっている。(報道局)

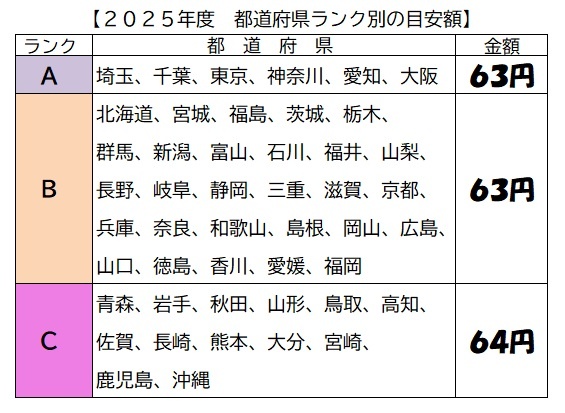

今年の目安の「63円、6.0%」アップは昨年の「51円、5.1%」、一昨年の「43円、4.5%」をさらに上回る過去最高水準。地域別のA、B、Cランク別ではA、Bランクが63円、Cランクが64円を目安とした=表。Cランクが1円高いのは、この地域の物価上昇率が他より高く、労働側が強く求めた「地域格差の縮小」を考慮したためだ。

今年の目安の「63円、6.0%」アップは昨年の「51円、5.1%」、一昨年の「43円、4.5%」をさらに上回る過去最高水準。地域別のA、B、Cランク別ではA、Bランクが63円、Cランクが64円を目安とした=表。Cランクが1円高いのは、この地域の物価上昇率が他より高く、労働側が強く求めた「地域格差の縮小」を考慮したためだ。

目安通りだと、現在、1000円未満の31県もすべて1000円を超える。政府が目標にしている「2020年代に1500円」に沿ったものだが、目標達成には単純計算で毎年7%以上のアップが必要であり、今年の引き上げ率でもまだ足りないことになる。

また、昨年は最賃の地域格差が焦点となり、低い県から高い県への労働力流出を防ぐ目的で、徳島県が目安の50円を大きく上回る84円の引き上げを決めたのをはじめ、B、Cランクの27県が目安を上回った。この結果、目安の「50円、5.0%」から「51円、5.1%」へわずかだが目安を上回る結果となった。今年も、同様な動きがランクの低い県を中心に、「地方の乱」として活発になる可能性がある。

今回の目安について、労働側の連合は「賃上げの流れを未組織労働者に波及させ、社会全体の賃金底上げにつながり得る」と満足そうだが、経営側の日本商工会議所は「地方・小規模事業者を含む企業の支払い能力を踏まえれば、極めて厳しい結果と言わざるを得ない」とタメ息交じりの談話を出している。

政府の中央最低賃金審議会(7月11日・厚生労働省)

肝心の国民生活は、いまだに向上していない。厚労省の毎月勤労統計調査では、労働者の名目賃金はわずかながら3年以上のプラスが続いているもののレベルは低く、物価上昇分を差し引いた実質賃金は今年6月で6カ月連続のマイナス。物価上昇に賃金アップが追い付いていない状態が常態化しており、本格的な消費回復を阻んでいる。個人消費はGDP(国内総生産)の5割以上を占めており、これが低調なままでは高い経済成長も望めない。

このため、政府、連合などの労働界、経団連などの経済界とも大幅な賃金アップに基本的には合意している。連合によると、今春闘の賃上げは1万6356円(前年比5.25%増)と2年連続の5%台を勝ち取った。それにもかかわらず、賃上げの恩恵が中小・零細企業にまで届かず、十分な賃上げができないことから、全体の実質賃金のプラス転換に至らない状況が続いているのだ。

厚労省によると、最賃改定後に改定後の賃金を下回る賃金で働く労働者の比率(影響率)は、24年度で23.2%。近年の大幅アップによって影響率は22年度が19.2%、23年度が21.6%と年々上昇しており、最賃以下の賃金で働く労働者の比率が増える構造になっている。影響率が及ぶ層は非正規労働者を中心に700万人ほどと見込まれ、企業側にはこのギャップを埋める義務が重くのしかかってくる。

最賃アップしても、半数近くは「変化なし」

しかし、多くの中小企業にとって、これまでの賃上げ効果が十分浸透しているとは言えない。労働政策研究・研修機構が今年1月、全国の中小企業を対象に実施した最賃調査によると、...

※こちらの記事の全文は、有料会員限定の配信とさせていただいております。有料会員への入会をご検討の方は、右上の「会員限定メールサービス(triangle)」のバナーをクリックしていただき、まずはサンプルをご請求ください。「triangle」は法人向けのサービスです。