大阪大学大学院法学研究科の小嶌典明教授は今年6月、アドバンスニュースに「同一労働同一賃金について」と題する連載を寄稿し、法的観点や欧州の模倣の危うさなど、多面的な角度からの分析で問題提起した。今回は、政府が12月20日に示した同一労働同一賃金のガイドライン案を踏まえた「第2弾」の寄稿となる。この政策課題について、小嶌教授の視点と切り口から問題点などをあぶりだし、点検してみたい。(報道局)

Ⅰ はじめに――ガイドラインと裁判所

公務員には適用されないガイドライン

2016年12月20日、「正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定」された「同一労働同一賃金ガイドライン案」(注1)が公表された。

2016年12月20日、「正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定」された「同一労働同一賃金ガイドライン案」(注1)が公表された。

「いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのか」を示す。そこに、このガイドライン案の趣旨はあるという。

しかし、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者またはパートタイム労働者)との間における待遇差(労働条件や待遇の相違)を「不合理と認められるものであってはならない」と定める労働契約法20条やパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)8条の規定は、公務員には適用されない。より正確にいえば、これらの法律は、そもそも国家公務員や地方公務員にはそのすべてが適用を除外されている、という事実がある。

具体的には、労働契約法22条1項は「この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない」と規定しているほか、パートタイム労働法29条にも同様の定めがある。国家公務員法2条3項13号が「特別職」の職員として規定している「裁判官及びその他の裁判所職員」も、その例外ではない。

それゆえ、裁判所を含む公務員の世界では、常勤職員という正規の職員と非常勤職員と呼ばれる非正規の職員との間で、仮に〝不合理な待遇差〟があったとしても、それが問題となることはない。

ガイドラインは、公務員にとっては、あくまで他人事(ひとごと)であって、その内容に煩わされることもない。どうあがいてもガイドラインの適用から逃れることのできない民間企業にとっては、想像を超える現実がそこにはある。

裁判所にみる常勤・非常勤職員間の待遇差

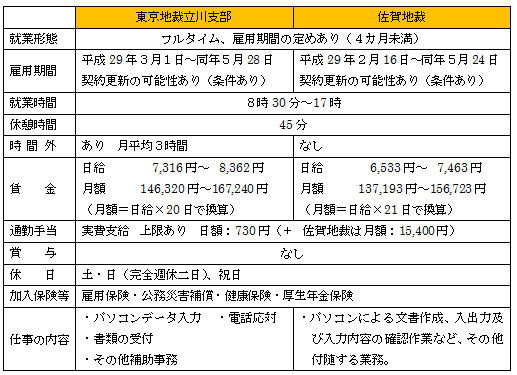

非常勤職員のことを、裁判所では事務補助員という。その募集は、ハローワーク(公共職業安定所)を通して行われることもある。例えば、最近、ハローワークインターネットサービスにアップされたもの(いずれも、産休代替職員として募集)には、以下のような勤務条件が記載されていた(一部、順序や表記法を変更)。

表1 裁判所における非常勤職員(事務補助員)の募集例

裁判所の職員は、特別職の職員であるため、給与法(一般職の職員の給与に関する法律)や勤務時間法(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律)が直接適用されることはないとはいえ、裁判所職員臨時措置法は、これらの一般職に適用される法律についても、ごく一部の規定を除いて、大半の規定を準用する旨を定めている(なお、国家公務員法についても、附則16条(注2)が準用されることから、労働三法や最低賃金法は、裁判所の職員には適用されない)。

休憩時間を除く1日の勤務時間は7時間45分と、一般職の職員と変わりはない。また、休憩時間は45分と、人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)7条1項2号に定める原則(60分)とは異なるが、45分とすることは同規則の認めるところでもある。さらに、賃金日額にみる東京地裁立川支部と佐賀地裁との差は、人事院規則9-49(地域手当)別表第一に定める地域手当の支給割合の差を反映したものとなっており(立川市の地域手当の支給割合は12%、佐賀市はゼロ)、一定のルールが存在することを窺わせる。

佐賀地裁の場合、賃金月額が日給×21日で計算されているため、給与法の適用を受ける一般職の職員とは比較しにくいものとなっているが、その年収額(週5日、52週で計算)を12カ月で割ると、最低額(14万1548円)は、給与法に定める行政職俸給表㈠1級1号俸(14万1600円、地域手当を含まない)と、最高額(16万1698円)は1級17号俸(16万1700円、同上)と、それぞれほぼ対応していることがわかる(注3)。

つまり、地域手当相当分を除けば、行政職俸給表㈠の1級1号俸から17号俸までの範囲で、事務補助員には賃金を支給するのが裁判所の共通ルールとなっていると考えて、おそらく誤りはない。他方、事務補助員に支給される通勤手当には日額730円の上限があることや、賞与を不支給とすることも、双方の地裁で共通しており、これを全国共通のルールとみることも、あるいは可能であろう。

ただし、常勤職員と比較した場合、次にみるように、非常勤職員との待遇差にはかなり大きなものがあることは否めない。

① 常勤職員の場合、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第二「初任給基準表」によれば、大卒(一般職)の初任給は1級25号俸(17万8200円、地域手当を含まない)とされており、非常勤職員の頭打ち号俸は、これをも下回るものとなっている。1級の最高号俸である93号俸(24万6600円、同上)とは比ぶべくもない。

なお、人事院規則9-8別表第一「級別標準職務表」により、行政職俸給表㈠の1級は、「定型的な業務を行う職務」の級とされている。

② 常勤職員の場合、通勤手当の上限は、給与法12条2項1号により、月額5万5000円とされており、非常勤職員との差が大きい。

③ 常勤職員の場合、給与法19条の4により期末手当(その支給月数は、もっぱら基準日である6月1日および12月1日以前の6カ月間における在職期間の長さによって決まる)が、同法19条の7によって勤勉手当が、それぞれ支給される(期末・勤勉手当の支給額の合計は、現在年間で俸給月額等の4.3カ月分となっている)。そこで、支給の有無が、そのまま待遇差となる。

とはいえ、こうした常勤職員と非常勤職員との待遇差は、裁判所に固有のものでは決してなかった。次回の「Ⅱ 非常勤職員の給与決定」以降で示すように、「同一労働同一賃金ガイドライン案」の検討に当たった「働き方改革実現会議」のメンバーである大臣がトップに立つ各府省や、同会議に有識者として参加した複数の教員が所属する国立大学においても、等しくみられるものだったのである。

注1:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/siryou3.pdf

注2:国家公務員法附則16条は、「労働組合法(昭和24年法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、船員法(昭和22年法律第100号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、じん肺法(昭和35年法律第30号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和42年法律第61号)並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、第2条の一般職に属する職員には、これを適用しない」と規定している。

注3:行政職俸給表㈠については、下記のサイトに掲載された給与法の「別表第一」イを参照のこと。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO095.html

【関連記事】

<特別寄稿>大阪大学大学院法学研究科教授 小嶌 典明さん

「同一労働同一賃金」について

1 はじめに――閣議決定に対する素朴な疑問(6月6日)

2 法制化の歩み――それは労働契約法の改正から始まった(6月7日)

3 ヨーロッパの模倣――有期・パート・派遣の共通ルール(6月8日)

4 所詮は他人事――公務員に適用した場合、実行は可能か(6月9日)

5 まとめにかえて――賃金制度の現状と「同一労働同一賃金」(6月10日)

小嶌 典明氏(こじま・のりあき)1952年大阪市生まれ。神戸大学法学部卒業。大阪大学大学院法学研究科教授。労働法専攻。小渕内閣から第一次安倍内閣まで、規制改革委員会の参与等として雇用・労働法制の改革に従事するかたわら、法人化の前後を通じて計8年間、国立大学における人事労務の現場で実務に携わる。

最近の主な著作に、『職場の法律は小説より奇なり』(講談社)のほか、『労働市場改革のミッション』(東洋経済新報社)、『国立大学法人と労働法』(ジアース教育新社)、『労働法の「常識」は現場の「非常識」――程良い規制を求めて』(中央経済社)、『労働法改革は現場に学べ!――これからの雇用・労働法制』(労働新聞社)、『法人職員・公務員のための労働法72話』(ジアース教育新社)、『労働法とその周辺――神は細部に宿り給ふ』(アドバンスニュース出版)、『メモワール労働者派遣法――歴史を知れば、今がわかる』(同前)がある。